Publié dans Planet Lean le 10 septembre 2025

Arnaud Barde est le fondateur d’Aloïs, créée en 2014 pour fournir des soins à domicile aux personnes gravement handicapées à Bordeaux, en France. Arnaud a adopté une approche lean dès le début et j’ai raconté ses débuts en 2018 dans Lean en France – l’entreprise au XXIe siècle. Près de sept ans depuis ma dernière visite, comment se porte Aloïs ?

Arnaud confirme que la croissance a été constante et significative. Le chiffre d’affaires de 2024 est supérieur de 68 % à celui de 2018. La marge, largement influencée par le tarif horaire à domicile fixé par le Conseil Départemental de la Gironde (le payeur), a également augmenté. La prise en charge des patients non-Covid par des soins à domicile, lorsque les hôpitaux étaient submergés par les cas de Covid-19, a démontré leur rôle essentiel, ce qui a conduit à des ajustements des taux horaires.

Protection des patients – Continuité des soins

En entrant dans les nouveaux locaux d’Aloïs à Bordeaux, une information sur le tableau de leur Obeya me frappe : leur taux de service continue d’être au plus haut niveau. Sur les 14 250 heures contractées en avril 2025, seules 34 (0,23 %) n’ont pas pu être réalisées et les parents des patients ont dû prendre le relais quelques heures chacun. « C’est quelque chose de très important pour nous, dit Arnaud, nous ne laissons jamais tomber un patient. La plupart d’entre eux sont très lourdement handicapés et ils comptent sur nous. »

Les services de soins à domicile n’exigent pas un niveau élevé de formation et d’éducation, et les employés perçoivent des salaires plutôt bas. Il s’agit en revanche d’un travail exigeant, tant physiquement que mentalement, et même Aloïs souffre de rotation du personnel et d’absentéisme. Alors, comment font-ils face aux difficultés inhérentes à ce travail ?

Chaque patient est sous la responsabilité d’un ou d’une coordinatrice de secteur dédié, qui a une connaissance très intime et complète de tous les patients de son secteur. Chaque coordinatrice est donc en mesure d’évaluer leurs besoins, de comprendre la criticité de leur situation et de hiérarchiser l’aide nécessaire.

Aloïs a aussi été la première entreprise bordelaise à proposer un service d’astreinte : les auxiliaires de vie les plus performantes ont un jour d’astreinte (maximum) par semaine, récompensé par une prime. Cette contrainte d’un jour maximum, fixée par Arnaud, transfère la charge de la résolution de problèmes sur les fonctions support plutôt que sur les auxiliaires de vie.

Si l’auxiliaire de vie habituelle est malade ou en retard (la moitié des auxiliaires de vie ne possède pas de voiture et utilise les transports en commun), la coordinatrice de secteur vérifie d’abord si l’une des auxiliaires de vie qui s’occupe déjà de ce patient est disponible. Si ce n’est pas le cas, il est fait appel à l’équipe d’astreinte. En cas d’échec, la coordinatrice effectuera elle-même le travail. Actuellement, le nombre total d’heures travaillées par les coordinatrices atteint à peine 10 à 30 heures par mois pour les six, contre 300 heures par mois il y a quelques années.

Arnaud lui-même est formé pour effectuer le travail, si ce dernier niveau d’escalade échoue.

Dernier élément clé : si la défaillance du service dépasse 4 heures pour un patient donné, l’équipe se réunit pour analyser le problème et éviter qu’il ne se reproduise.

Un plan pour chaque client

Aloïs a contracté avec 65 patients et Arnaud croit fermement à l’importance d’un plan pour chaque client : « Nous devons encore développer le concept, mais nous avons recueilli des informations très détaillées pour chaque patient, en décrivant pour chacun le contexte, les besoins, les éléments auxquels nous devons prêter attention, les risques… ».

Améliorer le service, client par client, est leur principale préoccupation : Ils commencent toujours la réunion hebdomadaire par un incident avec un patient. T., par exemple, est trachéotomisé et a besoin d’une assistance 26 heures sur 24 (deux personnes au moment de la toilette). T. se plaint de la réticence des auxiliaires de vie réticentes lorsqu’il demande à être repositionné plusieurs fois pendant la nuit. Même si Aloïs fait très attention à ne pas recruter des travailleurs de nuit sans les tester au préalable sur une activité de jour, le risque est réel que, la routine s’installant, les auxiliaires de vie en profitent pour dormir et qu’il faille les réveiller pour qu’elles fournissent le service pour lequel elles sont payés.

Les options sont discutées au sein de l’équipe de direction : envoyer un rappel aux assistants ? Organiser des audits sur place ? S’assurer que les travailleurs de nuit ne travaillent pas de jour ailleurs ?

Cette recherche constante de la continuité des soins repose également sur les visites des coordinatrices de secteur et d’Arnaud sur le gemba du patient. La coordinatrice gère directement les premiers pas de toute nouvelle auxiliaire de vie et assure ensuite un suivi régulier. Quant à Arnaud, il rend visite à chacun de ses 65 patients au rythme d’un par semaine. Mais il l’admet volontiers : « Même si je vérifie en détail avec le patient ce qu’il pense des soins que nous lui prodiguons, il s’agit plus d’une session de suivi que d’une observation sur le gemba ».

Il développe donc une nouvelle approche, un véritable genchi genbutsu, avec Noémie, l’ergothérapeute d’Aloïs, et la coordinatrice de secteur en charge. Ce temps d’observation sur le gemba a abouti un jour un véritable exercice de 5S, lorsqu’ils ont identifié tous les consommables et équipements utiles disséminés dans le logement et les ont regroupés en un point central, avec l’accord du patient. Arnaud voit deux avantages à cette nouvelle approche : « J’assure le suivi des points soulevés sur le gemba avec la coordinatrice de secteur, ce qui les encourage à faire leur propre gemba avec leurs patients une ou deux fois par mois. Et je profite de ce temps sur le terrain pour témoigner ma reconnaissance à l’auxiliaire de vie et lui dire merci ».

Protéger les auxiliaires de vie – Conditions de travail et formation

Aloïs compte aujourd’hui 140 auxiliaires de vie. La deuxième préoccupation d’Arnaud est de veiller à ce qu’elles travaillent dans de bonnes conditions. Les soins à domicile impliquent des tâches physiquement exigeantes, telles que soulever des objets ou se pencher, et les accidents du travail sont à un niveau préoccupant. Pour y remédier, Arnaud a engagé Noémie, ergothérapeute, et a acquis de nouveaux locaux pour la formation aux bonnes postures et au geste professionnel.

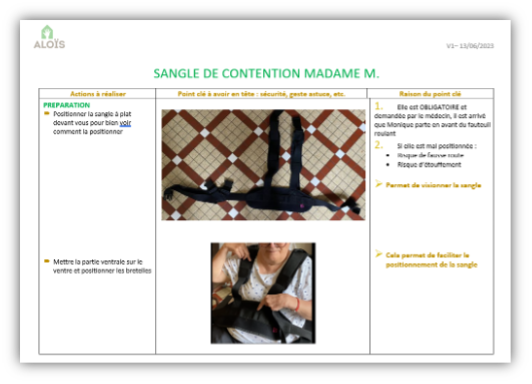

Noémie tient à expliquer comment elle conçoit son travail : « Il s’agit d’une double action, dit elle, accroître l’autonomie des patients et faciliter le travail des auxiliaires de vie. Elle me montre des photos d’une formation : « Nous pouvons même reproduire l’environnement réel du patient.

Parfois, il y a très peu d’espace pour se déplacer autour du lit, ce qui peut amener les soignants à adopter de mauvaises postures. »

Noémie se souvient d’une session de formation récente : alors qu’elle expliquait les risques d’un transfert (porter le patient du lit à la chaise, utiliser un lève-personne), les soignants en charge de S. ont expliqué que leur principale préoccupation avec ce patient était d’effectuer une aspiration endotrachéale (AET). La chambre du patient est tellement exiguë qu’on doit se tordre pour pratiquer l’aspiration, une situation dangereuse qui peut provoquer des blessures au dos. L’aspiration endotrachéale est une compétence clé

Noemie a mis au point toute une série de formations, tant pour les nouveaux soignants que pour les plus anciens. Prochainement, une nouvelle formation sur l’hygiène et la cuisine sera dispensée par les coordinatrices en binôme. Elle développe également une formation sur les problèmes cognitifs et moteurs, afin d’améliorer le soutien à domicile. Et, bien sûr, il y a une formation récurrente à l’aspiration endotrachéale (AET). Le développement d’une capacité étendue en matière d’AET permet à Aloïs de prendre en charge des cas complexes et d’être plus réactif au cas où un aidant devrait être remplacé à brève échéance.

Prendre soin des aidants, c’est aussi s’assurer qu’ils connaissent leur emploi du temps suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser. Arnaud considère le planning mensuel comme un plan de production, préparé par les coordinatrices et envoyé au plus tard le 22 du mois précédent : « Pas le 23 ou le 24, car je veux que les auxiliaires de vie connaissent leur emploi du temps à l’avance ». Son objectif est d’obtenir un planning complet à 95 % à cette date. Ils sont passés d’un taux d’achèvement de 60 % à 80 %, réduisant les heures non attribuées de 2000 à 200-500 à la date du 22. Un planning confirmé aide les aidants à gérer leurs propres rendez-vous médicaux, leurs congés et leur vie personnelle. En outre, Aloïs propose aux auxiliaires de vie des rencontres avec un ou une assistante sociale pour discuter le cas échéant de leurs situations personnelles.

La stratégie « Best in Town » (le meilleur de la ville)

Akio Toyoda, ancien président de Toyota Motor Corporation, a défini la mission des concessionnaires automobiles Toyota dans le monde entier par ces mots simples : Best in Town (le meilleur de la ville). Pour le citer : « Si nous visons à être les meilleurs au monde, qu’est-ce que cela signifie ? Mais Best in the Town est facile à comprendre. Je veux que nous nous concentrions sur un client à la fois, un par un ». L’ambition initiale d’Arnaud était de créer un réseau en France d’agences de soins à domicile pour les personnes vulnérables. Avec le lean, il a toujours privilégié la qualité et la proximité du client à la croissance aveugle et à la dispersion géographique. Je vois son travail et la plupart de ses décisions comme une approche Best in Town et je lui demande, ainsi qu’à son équipe, comment les autres perçoivent la performance d’Aloïs.

Les autorités médicales locales de Bordeaux semblent converger. Un médecin, en charge du suivi des patients après leur sortie de l’hôpital, leur a dit un jour : « Vous faites un travail plus approfondi que vos concurrents ». Le Conseil départemental reconnaît leur capacité à traiter des cas complexes et leur accorde une prime de 3 € / heure pour gérer le développement des ressources humaines : la formation est passée de 200 heures en 2023 à 1 000 heures en 2024, pour un effectif équivalent. Le formateur AET de l’hôpital Pellegrin leur a dit un jour : « Vous êtes les meilleurs en aspiration endotrachéale ». Un patient gravement handicapé, qui avait été soigné par Aloïs pendant cinq ans, est décédé deux mois après avoir passé un contrat avec un concurrent dont l’auxiliaire de vie n’était pas suffisamment formée.

Leurs principaux concurrents sont de grandes entreprises nationales disposant de plusieurs agences. Ils investissent considérablement dans la publicité auprès des consommateurs et dans le ciblage commercial de toutes les autorités médicales. Lorsque Noémie, accompagnée d’une coordinatrice, rencontre des prescripteurs (médecins, assistantes sociales, ergonomes…) pour leur parler des services d’Aloïs, ils s’entendent donc parfois dire : « Nous n’avons jamais entendu parler de vous ». Les histoires vécues que raconte la coordinatrice de secteur ne manquent en revanche jamais de les interpeller. « Le niveau du taux de service, le système d’astreinte, la proximité des coordinatrices de secteur et le réseau local entretenu pour la continuité du service sont des savoir-faire très appréciés », déclare Noémie. Les coordinatrices établissent de bonnes relations avec toutes les personnes impliquées dans les soins de leur patient, y compris les médecins, les infirmières, les soignants, les membres de la famille et les associations. Ils peuvent aider les patients ou les aidants à effectuer des tâches administratives, comme remplir des formulaires ou s’inscrire à la bibliothèque locale.

L’analyse des pratiques de la concurrence confirme également que les coordinatrices d’Aloïs passent plus de temps sur le gemba. Leurs homologues sont au bureau et se concentrent sur les tâches administratives et la gestion des ressources. Les entretiens de mise en relation visant à établir le plan pour chaque client sont effectuées par la coordinatrice de secteur, elle reste donc en contact étroit avec le terrain. Aloïs peut ainsi préserver les informations et expertises clés si une auxiliaire de vie les quitte.

Arnaud précise : « Nous procédons à des évaluations approfondies des besoins lorsque nous rencontrons des clients potentiels, le taux de conversion est donc élevé ». Il rit : « Au début de ma carrière, alors que je venais de suivre une formation commerciale, j’ai essayé de vendre Aloïs à un prospect qui a d’abord refusé. Un mois plus tard, il acceptait en m’expliquant son refus initial : « Vous vous étiez comporté comme un vendeur de chaussures ». Aujourd’hui, nous nous efforçons avant tout de comprendre les besoins des clients et nous ne mentionnons Aloïs que si on nous pose des questions sur notre fonctionnement ». Lorsqu’elles sont en concurrence avec d’autres agences, les équipes d’Aloïs suggèrent au prospect de poser deux questions à leur confrère : quel est votre taux de service ? Et que se passe-t-il si mon auxiliaire de vie est soudainement indisponible ? En général, Aloïs emporte le contrat.

Faire plus avec moins

Le projet d’Aloïs est de dépasser largement les 200 000 heures contractuelles en 2026 avec le même personnel de fonction support (163 170 heures contractuelles en 2024). Parmi les pistes de réflexion : comment réduire le temps consacré à la planification du mois suivant ou à la douloureuse collecte mensuelle des informations nécessaires pour alimenter le calcul des salaires ? Les équipes prévoient également d’améliorer la façon dont elles affectent les soignants aux patients, afin de réduire le temps de transport. Et, puisque tous les soignants sont des employés d’Aloïs et sont payés qu’ils soient ou non affectés à un patient, de réduire considérablement le nombre d’heures payées mais non travaillées.

Arnaud, qui s’est rendu plusieurs fois au Japon pour voir le Toyota Production System in situ, est très sensible à l’approche Lean : « Le but n’est pas de croître par des recrutements ou des investissements massifs, mais de croître en utilisant mieux nos ressources actuelles. Ma mission est de développer notre savoir-faire individuel et collectif ».

Catherine Chabiron

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.